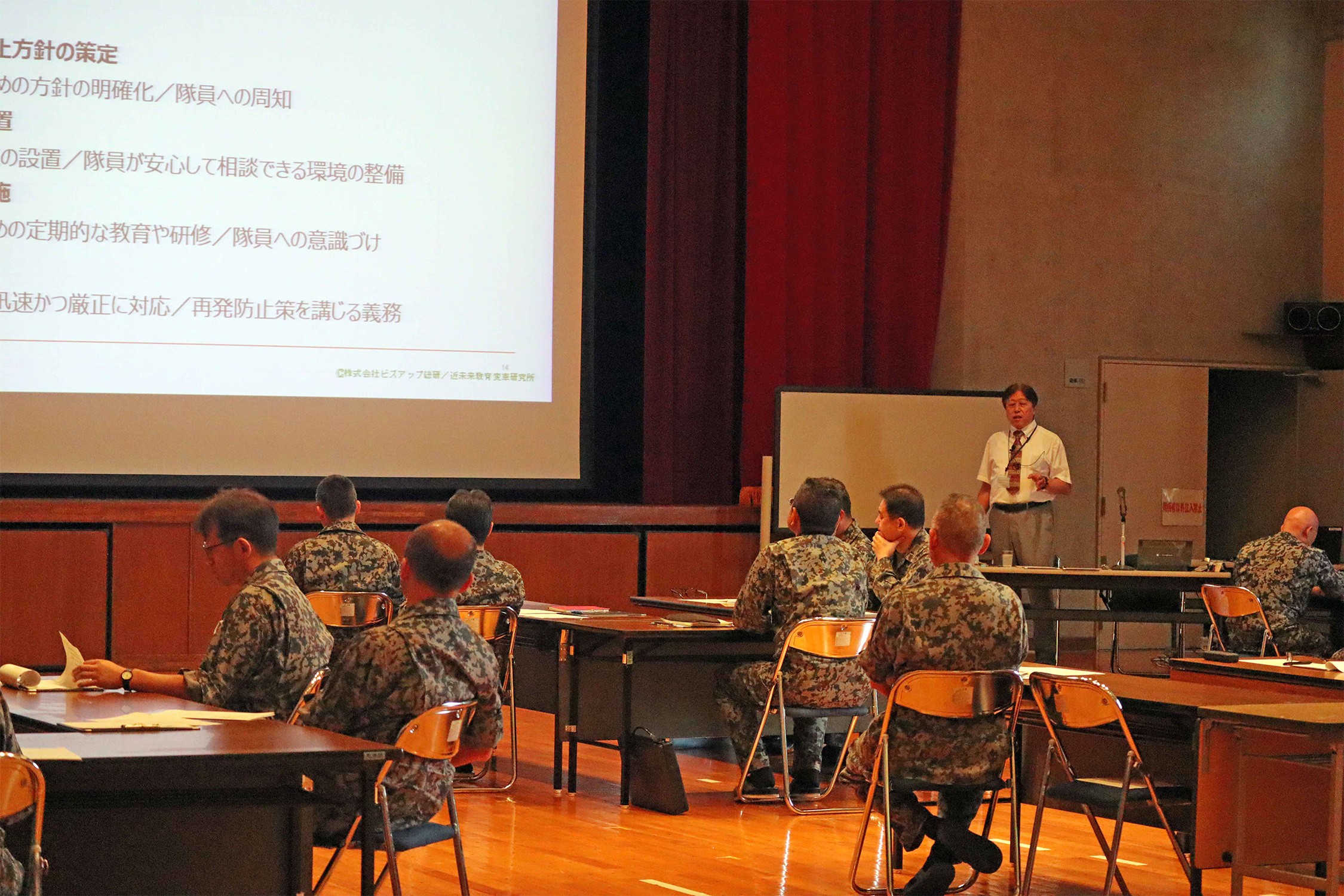

空自百里基地(司令・鈴木空将補)はこのほど、レクリエーションセンター多目的ホールで、「ハラスメントを許容しない環境を構築するための集合教育」を行った。

講師に株式会社ビズアップ総研の藤井氏を招き、主に部隊の監督者に対して行われたもので、隊長や上級空曹約70人が参加した。

ハラスメントの定義、取り巻く世情の変化に伴う影響、対処といった座学のほかに、5人ずつのグループに分かれての意見交換、グループディスカッション、ロールプレーイングなどさまざまなトレーニングが行われた。

参加者は、各種ハラスメントを防止するため階級・年齢を超え、熱意を持って教育に臨んでいた。

<編集部より>

防衛日報では、10月29日付の2面トップ記事で予備自衛官の弁護士が姫路駐でハラスメント教育を実施した話を掲載しました。ハラスメント教育は自衛隊として「許容しない」という強い決意で臨んでいる現状ですから、各地からの報告でもよく登場してきます。

そこで、本日(11月5日付)2面は、航空自衛隊百里基地で民間講師を招いた集合教育が実施され、隊長や上級空曹ら約70人が参加した報告です。具体的には、ハラスメントの定義から始まり、世情の変化に伴う影響や対処、グループディスカッション、ロールプレーイングに至るまで、さまざまなトレーニングが行われたようです。

職務上、「命令」がつきものの自衛隊では上官の口調や語気が強くなることはあります。ただ、今はそれだけではダメという時代。理由を象徴する文言が、百里基地の報告にもあるように、「世情の変化に伴う影響」かと思います。これをしっかりと把握できないまま、自分がかつてされたようなことを当然のように繰り返してしまうことで、今は通用しないのだということを改めて理解させる機会となったことと思います。

ハラスメントは自衛隊としても大きな流れにあります。もちろん、全肯定します。その上で、思うことは、ハラスメント自体、受け手側の理屈を通すことで結論になってしまうケースが多いとは思いますが、必ずしも100%そうではないということです。

私事で恐縮ですが、大学の同期の弁護士によれば、「パワハラだ」と指摘された上司から相談を受けた経験を話してくれました。一つひとつ、事実関係を紐(ひも)解いていくと部下が感情論を優先してしまい、上司の暴言とは言えない程度の言葉に対し、それだけで嫌悪感を持ってしまい、まったくコミュニケーションが取れなかったということのようでした。

両者側からの聞き取りの結果、事実関係の相違がかなりあったため、「注意」のレベルで終わったようです。要はお互いのコミュニケーションの足りなさ、被害者意識の強さ、やりとりを通じて生まれた乖離(かいり)、距離感が背景にあったとのことでした。

「昔なら問題にはならなかったのに…」と思う上司は少なからずいると思いますが、それはそれで大きな反省材料です。一方で、育った家庭環境や否定されることに慣れていない、究極的には叱られたことがない、我慢ができない…など、社会で生きていくための「訓練」「教育」と思えることもまた、受け手側には求められる要素でもあると思うのです。

部下に媚(こ)びを売るだけでは、組織が成り立たないこともあります。上司は上司として部下を信頼し、育ってほしいのだという気持ちを伝えるため、そこには話し合いやコミュニケーションの存在が最も重要なことのような気がします。

ハラスメントは精神的に病むような状況になることを最も避けなければならないこと。そうならないよう、教育にはハラスメントになるのか、どうなのかを一人ひとりが強く認識し、理解を深めていくことが求められるでしょう。「することに意義がある」のではなく、しっかりと現状を把握し、スムーズな組織の運営のため、具体例を交えながら意義や影響などをそれぞれが理解することこそ、「許容しない」の決意を具現化できるのだと思います。