陸自中央音楽隊(隊長・志賀1陸佐)は8月27日、J:COMホール八王子で実施された「第12回避難訓練体験コンサート」に演奏支援として参加した。同ホールでは日頃から避難訓練を行っており、大規模施設などで災害に遭遇した際の心構えや行動について考える機会として「避難訓練体験コンサート」を開催している。

陸自中央音楽隊(隊長・志賀1陸佐)は8月27日、J:COMホール八王子で実施された「第12回避難訓練体験コンサート」に演奏支援として参加した。同ホールでは日頃から避難訓練を行っており、大規模施設などで災害に遭遇した際の心構えや行動について考える機会として「避難訓練体験コンサート」を開催している。

この日の演奏は6つのプログラムで構成され、途中で災害が発生する想定の下、進行した。

演奏開始に先立ち、同ホールの坂井館長が観客に対し、「安心で安全な毎日を過ごしていると、つい災害への意識は薄れがちです。今日の体験をきっかけに、防災について改めて考えていただければと思います」と述べ、訓練の大切さを強調した。

演奏が始まり、「行進曲『祖國』」に続く「日本の歌メドレー(さくらさくら、じょんがら節など)」の演奏直後、地震発生を想定した訓練が開始された。

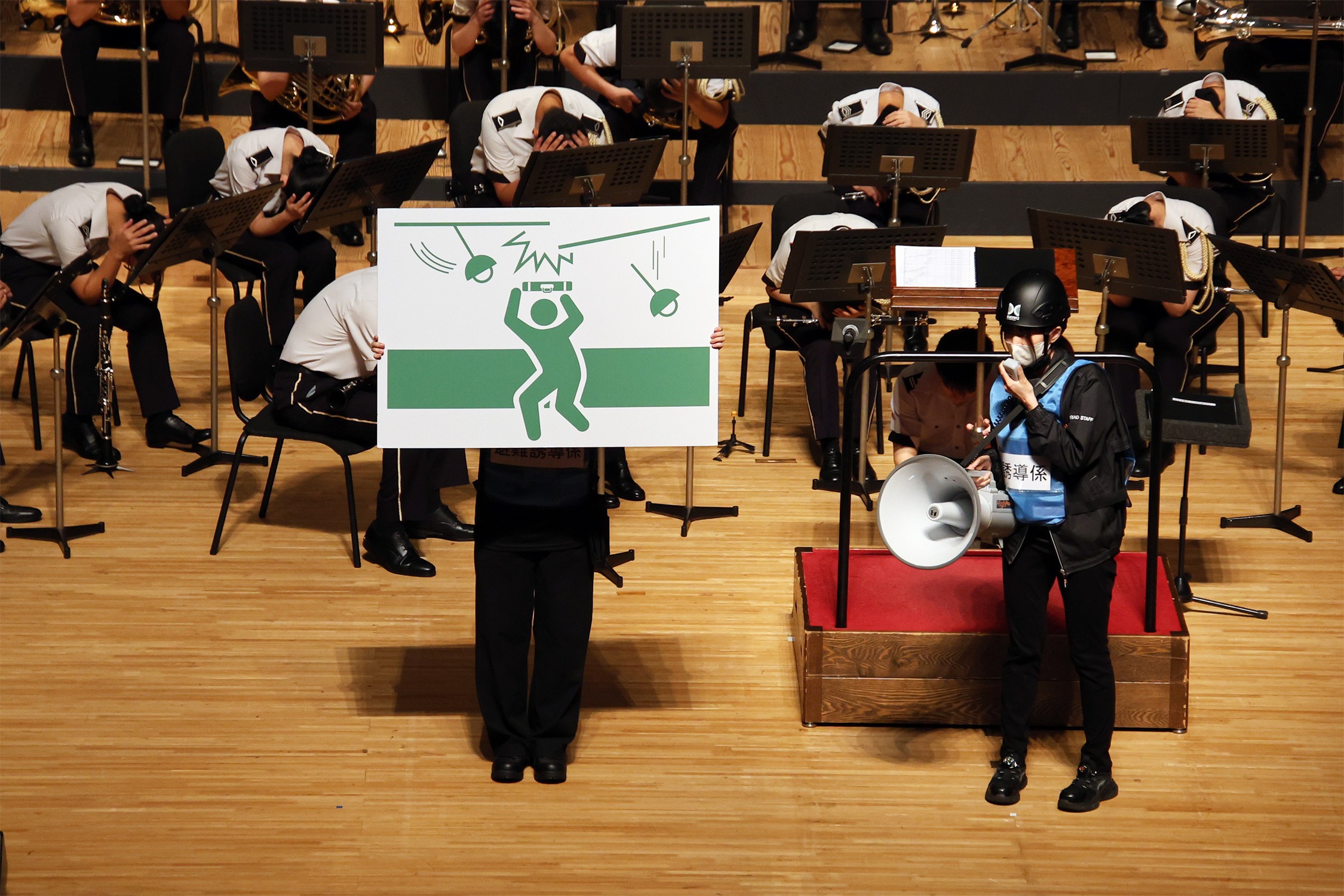

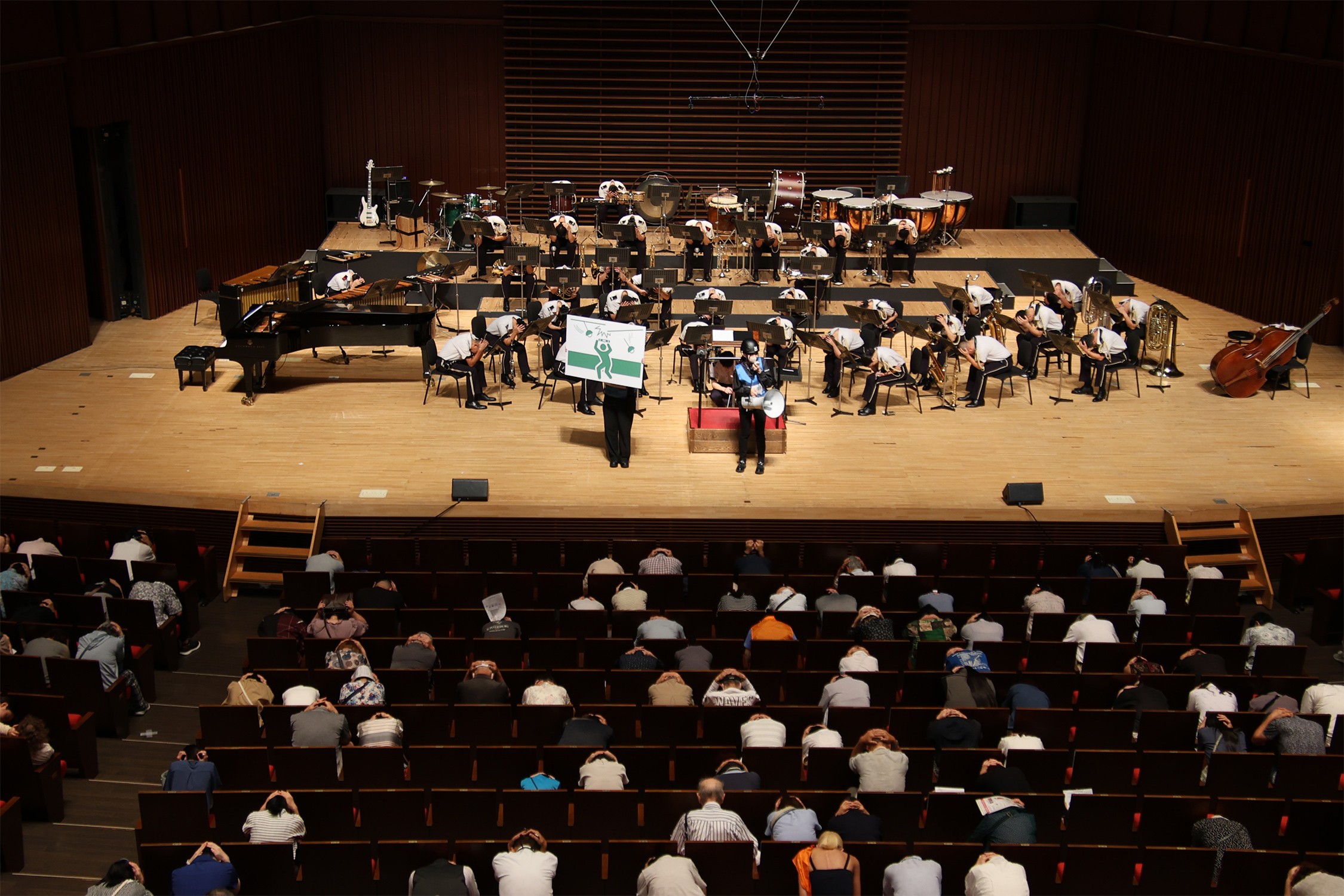

館内に響き渡る地震音のリアルさにざわつく中、誘導係がステージ上から落ち着くよう呼びかけ、命を守るための安全行動をとるよう促した。観客も音楽隊もすぐさま姿勢を低くし、身をかがめた。

ほどなく安全が確認できると安全行動が解かれ、演奏は再開された。

続く「日本を勇気づけるメドレー(「愛は勝つ」「どんなときも」など)」では、パートソロ演奏に合わせて観客から手拍子が起こり、会場は盛り上がりを見せた。

また、中音男性ボーカルユニット「CBボーイズ」による「もしもピアノが弾けたなら」では、美しい歌声とハーモニーに観客が聴き入った。

全てのプログラム終了直後、再び地震が発生。観客と音楽隊は再び姿勢を低くし、身をかがめた。

さらに火災発生が確認されると、誘導係の指示に従い、会場内の約460人の観客と音楽隊が一斉に避難を開始。避難訓練体験コンサートは終了した。

この日の指揮を務めたのは石川県出身の新田3陸佐。

自身も経験した能登半島地震に触れ、「元日にまさか地震が起こるとは思わず、直前と直後の街の変化に恐ろしさを感じました。その中で初動にあたる自衛隊が被災地に向かう姿は、同じ自衛官として頼もしく思いました。復興には時間がかかるが、大切なのは忘れないこと、そして人と人とのつながりです」と語った。

自衛官であり、被災者でもある新田3佐からの言葉に、観客は真剣な表情で耳を傾けていた。

また、この日のプログラムが「復興と勇気付け」をテーマに構成されたことも明かされ、「CBボーイズ」による小山薫堂作詞の「ふるさと」が披露されると、この日一番の拍手が起こり、中には涙をぬぐう観客の姿も見られた。

<編集部より>

9月26日、政府の地震調査委員会が南海トラフ地震の発生確率について、これまでの30年以内に「80%程度」を、「60~90%程度以上」または「20~50%」とする数字に改めました。算出法を見直し、複数の計算方法を採用した結果ということですが、一つの地震の発生確率を併記することは異例のことでした。

要は2つの併記だろうが、人間、やはり大きな数字に目が行くもの。少なくとも「80」が「90」になったことが気になるわけです。「必ず起きる」。個人的にはそういう気持ちが強くなったと思うしかないのです。

南海トラフは主に静岡県から太平洋側の九州地方までが想定されていますが、それはそれ。いつ、何時、どこで発生するか分からないのが日本列島の実情です。日常の中で少しでも多く、準備に向けた知識と訓練(練習)を増やすことがとんでもなく重要となるのです。

24時間、365日、地震は待ってくれません。コンサートを楽しんでいる時だったら…。考えるだけでもいやなものですが、それもこれも「後悔先に立たず」なのですから。

近年は、演奏会場などでも通常の演奏の構成の中に災害が発生する想定の訓練を取り入れるケースが増えてきました。防衛日報の本日(10月3日付)2面では、陸上自衛隊中央音楽隊がこのほど参加した「避難訓練体験コンサート」で初めて演奏支援をした現場を取材し、写真も多く使って紹介しました。

6つのプログラムの中に「演奏→響き渡る地震音→隊員はステージ上で、観客も客席で皆、姿勢を低くし、身をかがめ→安全確認後、演奏再開」と続き、すべてのプログラム終了後、再び地震、火災も発生し、観客と音楽隊が一斉に避難…。そんな構成でした。

訓練となると、どうしても本気にはなかなかなれないものかもしれませんが、演奏開始に先立ってホール館長の「安心で安全な毎日を過ごしていると、つい災害への意識が薄れがち」という意識を高めるに十分な話、指揮を務めた石川県出身で能登半島地震を経験もした新田3陸佐の「元日にまさか地震が起こるとは思わず、直前と直後の街の変化に恐ろしさを感じました」という説得力のある言葉にも促されたことでしょう。

訓練は「いざ」と言う時のためのもの。自衛隊の本質と何ら変わることはありません。演奏で楽しみ、訓練で本番を意識してもらう―。それこそが、中音を含む自衛隊音楽隊が防災コンサートで目指すものでしょう。取材に対し、中音は「音楽を通じ、防災意識向上に寄与できたことは隊員にとっても良い経験となった」と述べた上で、「従来の演奏会とは違い、幅広い層に自衛隊音楽隊を知ってもらう機会となった」とも話していました。

演奏が任務の音楽隊ですが、自分も赴任地で被災した東日本大震災や能登半島地震などでは、被災者に対する慰問演奏を各地で展開していました。

発生前か後かの違いはありますが、「音楽と防災」。各地本からの報告も合わせて読ませていただくと、その距離感は近いように感じます。隊員が、音楽隊が、自衛隊が災害を意識し、さまざまな取り組みを行うことは、「音楽を通じて自衛隊の魅力を広く伝える」ことにつながり、それこそが大きなPRとなるのだと思います。