防衛装備品の研究開発から調達、維持管理、国際協力までを一元的に担う防衛装備庁(ATLA)が10月1日、発足から10年を迎えた。

安全保障環境が厳しさを増す中、装備品の輸出を推進する司令塔として、最近では他国との大型共同開発も動き出すなど、装備庁の役割は年々拡大している。

青柳肇長官は同日、防衛省内で実施された記念行事で「次の10年に向け、多様な人材の強みを生かし、前例にとらわれない挑戦を続ける」と意欲を示した。

記念行事には約800人が参列。青柳長官は訓示で、発足以来「防衛生産・技術基盤の強化」や「ライフサイクル管理による効率的な装備取得」などに取り組み、成果を示してきたと述べた。

装備庁によると、この10年で、プロジェクト管理の対象装備品は12品目から57品目へと拡大し、先進研究支援も応募数が3倍超、参加数が5倍超に増えた。

装備庁は2015年(平成27)10月に発足した。以降、日本を取り巻く安全保障環境は大きく変化した。

「令和7年版防衛白書」では、中国が極超音速滑空弾の配備や各種無人機の導入を進め、軍事力の近代化を推進していると分析。ロシアのウクライナ侵攻は長期化し、兵站へいたんや補給の不備が戦況に影響を与えたと指摘している。また、北朝鮮も弾道・巡航ミサイルの発射を繰り返し、日本周辺の安全保障上のリスクを高めている。

こうした環境変化に対応し、装備庁も研究開発を進めてきた。

装備庁によると、試験艦「あすか」で行った電磁加速砲(レールガン)の洋上試射で標的を捉え、長射程射撃に成功。無人水上艇(USV)や無人潜水艇(UUV)は、もがみ型護衛艦を使った機雷排除の実証実験で有効性が確認され、島嶼しょ防衛や機雷戦への応用が検討されている。

さらに、AI(人工知能)による画像解析や指揮統制支援のための開発と制度設計も進めている。

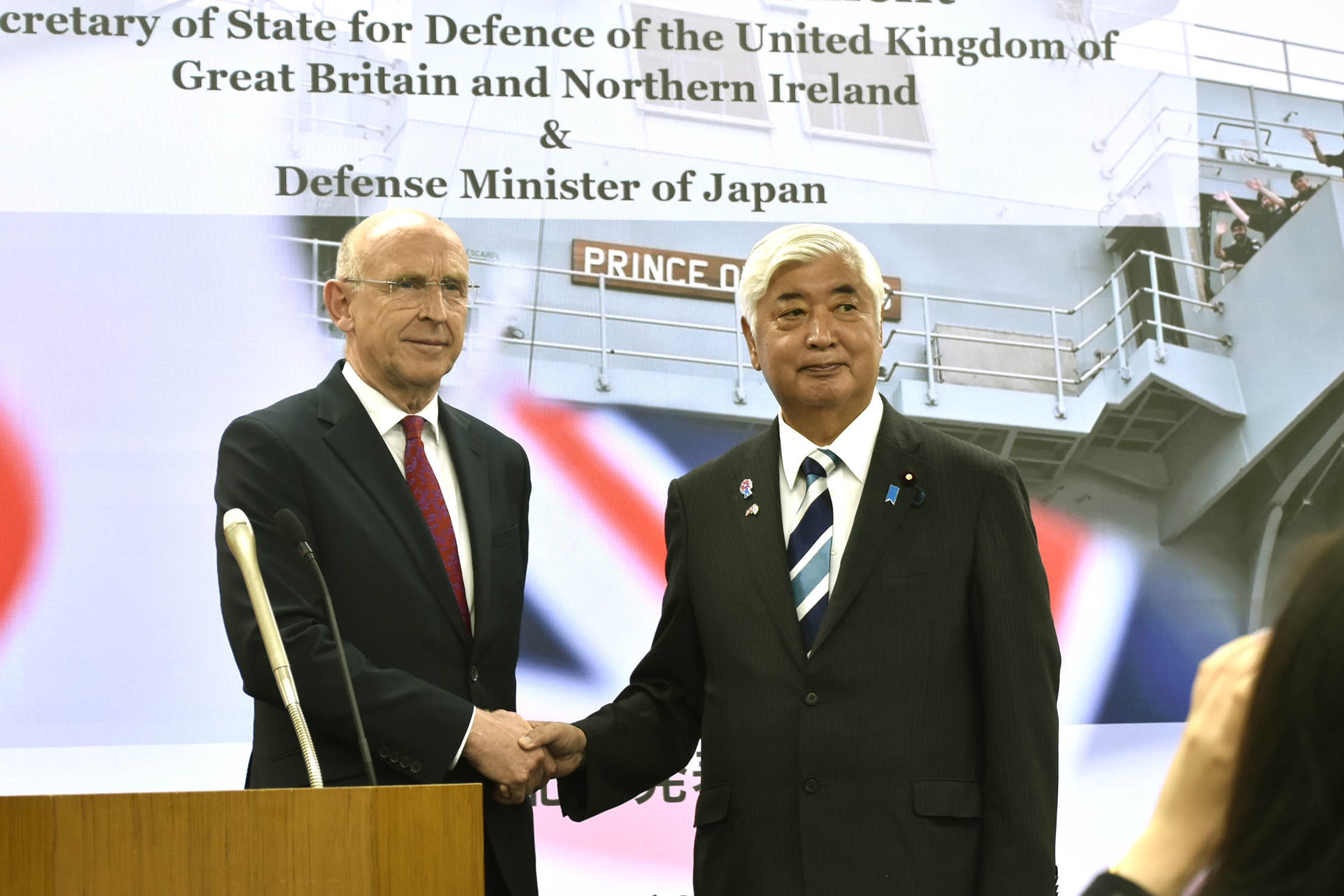

国際共同開発も進んでいる。2020年(令和2)8月、完成した装備品としては初めて警戒管制レーダーのフィリピンへの輸出が決まったほか、英伊との次期戦闘機共同開発(GCAP)に加え、豪海軍の次期汎用はんようフリゲートに日本のもがみ型能力向上型が正式に選定された。建造や整備をめぐる協力も始まり、国際連携の裾野は一段と広がりつつある。

装備庁は環境変化に対応しながら、研究や国際協力の幅を広げてきた。国際秩序が揺らぐ中、その役割の重要性は一段と増している。

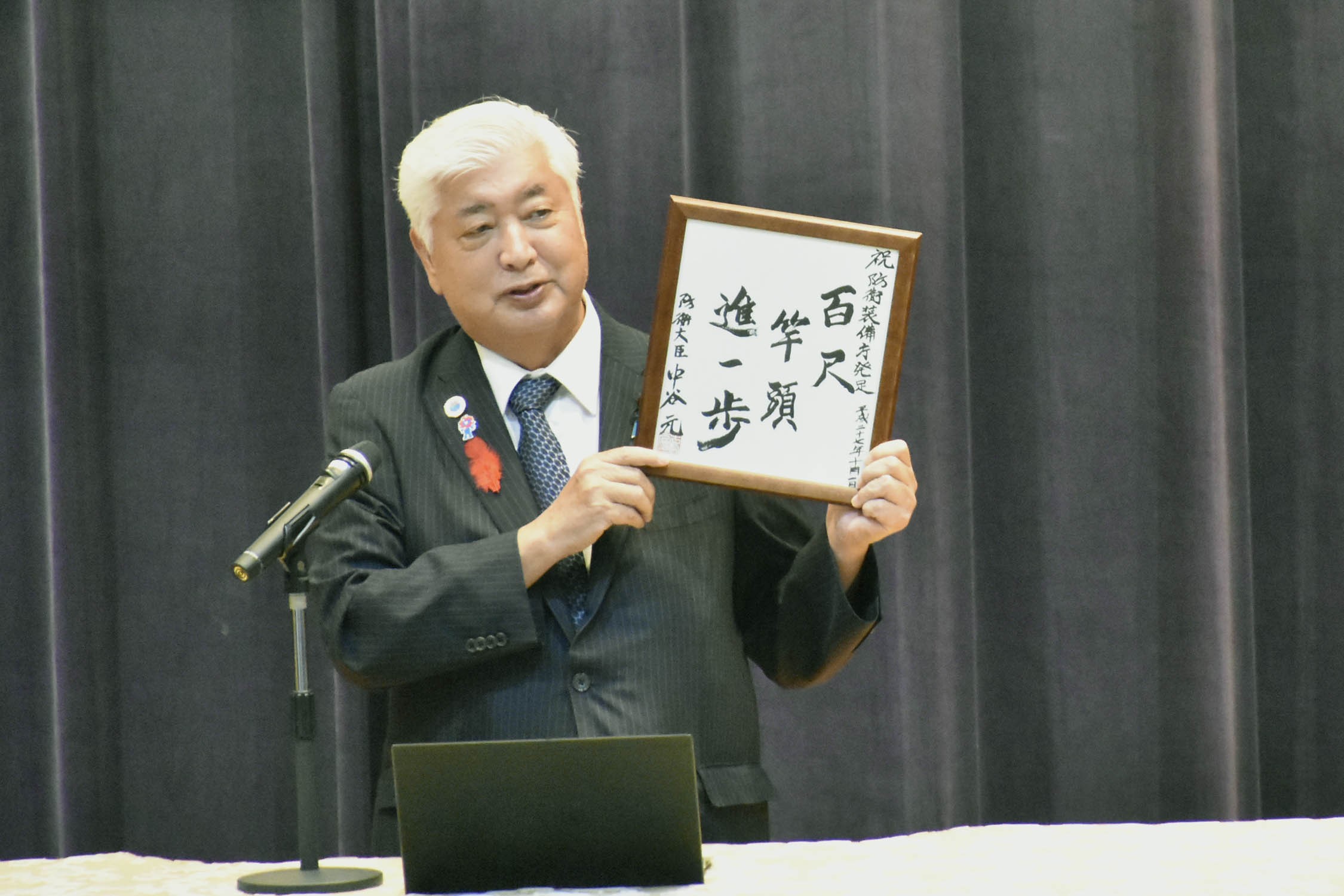

中谷元防衛大臣はこの日の行事で、「防衛産業とのパートナーシップの強化が必要」と強調。AIや宇宙など先端分野では、スタートアップ企業との連携や大学研究機関との協力など、官学民が一体となった取り組みが必要であることを強調した。

さらに、フィリピンへの警戒管制レーダー供与など装備移転の成果も挙げた上で、「装備庁が直面する課題は当初の想定を超えるスピードで変化している。創意工夫とチャレンジを続けてほしい」と呼びかけた。

防衛日報PDF閲覧はこちらから

<編集部より>

「私たち防衛装備庁は、防衛装備品を通じて日本の安全保障を支えています。日本の安全を守る使命に挑戦してみませんか―」

戦闘機、戦車から迷彩服、燃料にいたるまで、自衛隊の活動に必要不可欠な防衛装備品全般の取得を行う装備庁がかつて、社会に対して広報した「企業概要」として紹介した一文です。防衛に特別な興味・関心がないと、この一文を読んで「日本の安全を守る」につながるものと理解してくれるのかな…。そんな気持ちになったことがあります。

今は違います。安全保障環境の急激な変化に伴い、装備庁の役割は重く、大きなものとなっています。高度な技術が適用された装備品を用いて初めて、その能力を十分に発揮し、防衛の任務を全うできます。優れた装備品の確保に不可欠の要素である防衛生産・技術基盤こそ日本の防衛力そのもの。だからこそ、その抜本的な強化は必要となってくるのです。

防衛装備の研究開発や調達、輸出を一元管理する防衛装備庁が発足10年を迎えました。記念行事には記者が取材し、防衛日報の本日(10月10日付)1面に掲載しました。

周辺諸国の軍事的脅威は進む一方です。日本も「追い付け、追い越せ」とならざるを得ないのは必然。レールガンや無人潜水艇、AI画像解析などの研究開発を推進する一方、装備品の移転や共同事業など国際協力もまた、必須の情勢です。

そこで、欠かせないのが装備庁の管轄でもある防衛産業との連携にほかなりません。紙面では「防衛産業とのパートナーシップの強化」と中谷元大臣が強調していたことも報じました。

実はこの防衛産業、今ほど安保環境が厳しくなかったことも背景に「儲からない産業」などといわれ、一時は撤退する企業が相次ぎました。企業の防衛需要依存度は平均4%程度とか、会社によっては1%以下などというところもあったようです。コスト増加分が転嫁されにくい構造が長年続いていましたが、少しずつ変貌しつつあります。

各種資料などによれば、装備庁が発注先企業の利益額の算定方式を変え、最大15%まで付与するかたちに変更したとされています。要は日本政府が「防衛産業を後押しする」と明確に戦略的にサポートするようになったこと。大きいのは、時代背景でした。

成長性が高まっている領域とされるドローンや宇宙、AI。長らく大きな「ハードル」が立ちはだかっていた防衛装備品の移転の推進、防衛費の増大も拍車をかけ、2023~27年度の「防衛力整備計画」では、事業費が前回計画の倍以上に増額されました。防衛産業の収益性が改善されつつあるのです。

安保環境の厳しさは決して歓迎できることではありませんが、逆の見方をすれば防衛産業が「儲かる産業」となり、装備庁の存在がさらに大きくなれば、日本の防衛力強化につながるわけです。装備庁が直面する課題も年々、変化していくことでしょう。行事で青柳肇長官は「次の10年に向け、挑戦を続ける」と意欲を示していました。日本の防衛の「屋台骨」ともいえる装備庁の今後の活躍を期待しています。