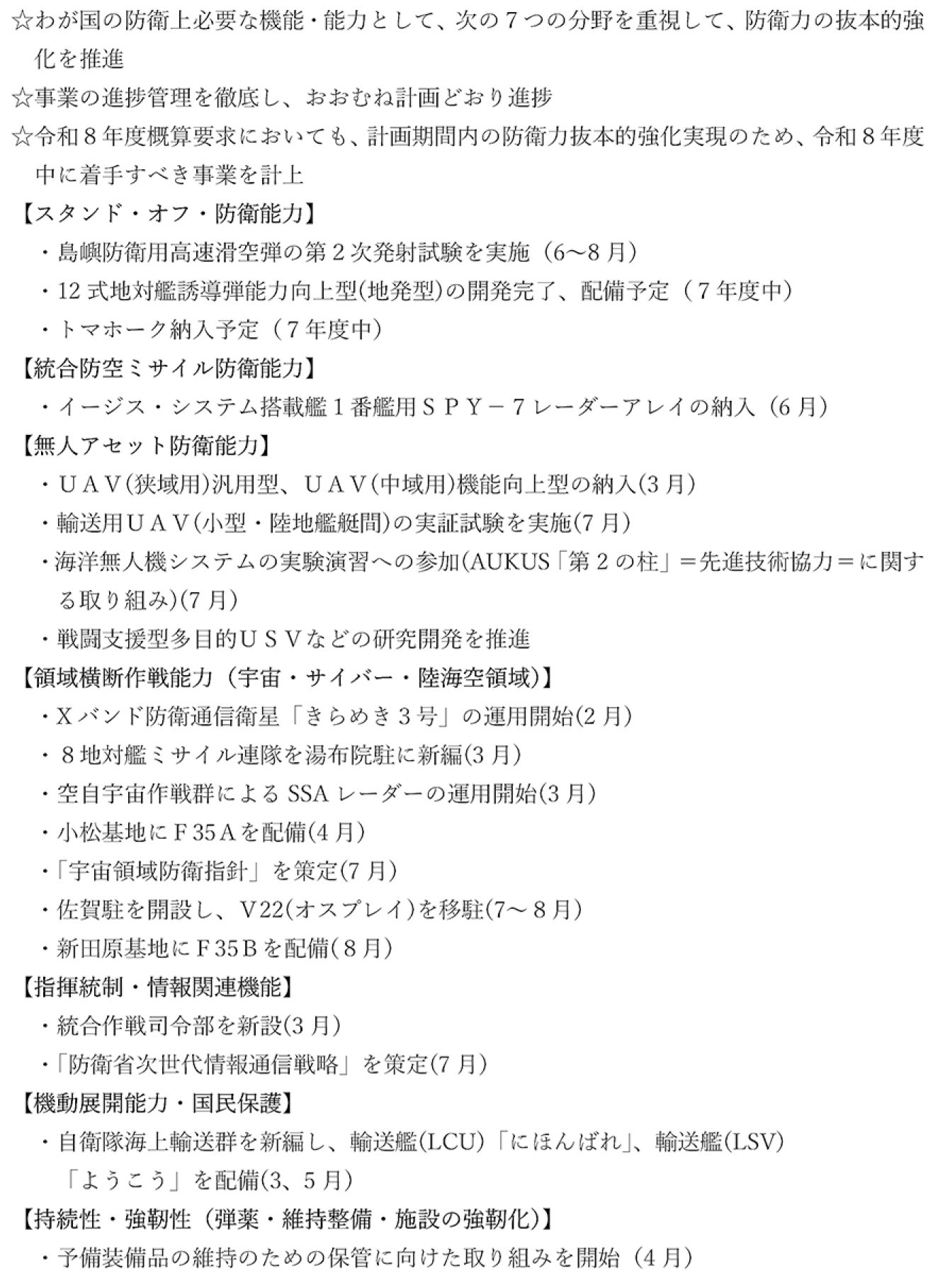

(1)スタンド・オフ防衛能力(約1兆246億円)

【国産スタンド・オフ・ミサイル関連】

・12式地対艦誘導弾能力向上型(地発型)および地上装置などの取得(1798億円)/12式地対艦誘導弾能力向上型(艦発型)の取得(362億円)/潜水艦発射型誘導弾の取得(162億円)/島嶼防衛用高速滑空弾および地上装置などの取得(392億円)/極超音速誘導弾および地上装置などの取得(305億円)※=極超音速(音速の5倍以上)の速度域で飛行することにより、迎撃を困難にする誘導弾を取得

【外国製スタンド・オフ・ミサイル関連】

・JSM(64億円)、JASSM(17億円)の取得/トマホーク発射機能の艦艇への付加(12億円)

(2)統合防空ミサイル防衛能力(約5174億円)

【迎撃アセットの強化】

・ペトリオット・システムの改修(79億円)=弾道ミサイルなどへの対処能力を向上させるための改修を開始/03式中距離地対空誘導弾(改善型)能力向上型への改修(51億円)

【センサー・ネットワークなどの強化】=警戒管制能力の強化

・FPSー5(19億円)およびFPSー7(4億円)の能力向上/次世代JADGE(仮称)の整備(565億円)

(3)無人アセット防衛能力(約3128億円)

・UAV(広域用)の取得(5式・111億円=水上艦艇などを遠距離から早期に探知し、指揮官の状況判断および火力発揮に必要な情報を収集可能なUAVを取得/水際障害探知UAVの取得(6式・7億円)=海底地形を含む水際部の障害情報を迅速に収集し、水陸両用作戦に寄与可能な水際障害探知UAVを取得/目標情報収集用無人機の取得など(20億円)=4機の目標情報収集用無人機を改修・取得するとともに、機体の整備作業、修理作業、機体の輸送および教育訓練などを包括的サービスとして取得

(4)領域横断作戦能力

【宇宙領域における能力強化】(約1768億円)

・多国間の衛星通信帯域共有枠組み(PATS)対応器材などの整備(88億円)/衛星妨害状況把握装置の整備(12億円=わが国の人工衛星に対する電磁妨害状況を把握する装置を取得

【サイバー領域における能力強化】(約2493億円)

・サイバー防衛体制の強化=防衛省・自衛隊のサイバー業務を支える外部人材の確保(0.5億円)=国防に関与し、防衛省・自衛隊のサイバー業務を支える意思・能力のある省外のサイバー人材による、防衛省・自衛隊のサイバー業務への支援の確保

【電磁波領域における能力強化】

・小型無人機などへの対処=高出力レーザーや高出力マイクロ波といった指向性エネルギー技術の研究などを推進

・ミサイル対処用レーザーシステムの研究(10億円)=低コストでミサイルに対処するため、高効率なビーム集光技術や高度なターゲット追尾技術を備え、ドローンなど対処用レーザーシステムの10倍以上の出力を可能とするメガワット級レーザーシステムを実現するために必要な技術の研究

【陸海空領域における能力】(約1兆39億円)

・多目的誘導弾システム(改)および地上装置などの取得(11式・248億円)=96式多目的誘導弾システムなどの後継として、敵の着上陸侵攻などに対処/新型FFMの建造(1隻・1048億円)/潜水艦の建造(1隻・1199億円)/戦闘機(F35A)の取得(8機・1525億円)など

(5)指揮統制・情報関連機能(約5399億円)

・新たな防衛情報通信基盤(仮称)の整備に向けた実証検証(10億円)=防衛省次世代情報通信戦略に示した新たな防衛情報通信基盤(仮称)の整備に向け、各種技術の調査・実証検証を実施/防衛省クラウド基盤などの整備(718億円)=統一的なセキュリティを確保しつつ、情報共有機能を強化し、各自衛隊の一元的な指揮統制を可能とする防衛省クラウドを整備/陸自AI基盤の整備(25億円)=より迅速かつ的確な情報・統制のため、陸自クローズ系クラウドにAIを活用するための基盤を整備

(6)機動展開能力・国民保護(約1974億円)

・空中給油・輸送機(KC64A)の取得(2機・912億円)=南西地域などの広大な空域において戦闘機などが粘り強く戦闘を継続するために必要な空中給油・輸送機を取得/多用途ヘリコプター(UH2)の取得(8機・372億円)=UH1Jの後継として、空中機動、航空輸送などの航空輸送能力が強化された多用途ヘリコプターを取得

(7)持続性・強靭性(きょうじん)

【弾薬の確保】(約949億円)

・各種弾薬・誘導弾の整備=155ミリりゅう弾砲用弾薬、23式艦対空誘導弾、23式空対艦誘導弾、中距離空対空ミサイル(AIM120)、中距離空対空ミサイル(AAM4B)など/AIM120国内基盤の整備(3億円)=AIM120の国内製造基盤整備に係る基本検討に着手

【装備品などの維持整備】(約2兆147億円)

・三次元積層造形技術(3Dプリンタ)の活用に関する調査など(3億円)=装備品の可動数向上や安定的かつ計画的な取得を行うために必要となる品質の検証などを含む、3Dプリンタの活用に関する調査などを実施

【施設の強靭化】(約1兆738億円)

・既存施設の更新(5365億円)、主要司令部などの地下化など(364億円)/火薬庫の整備(692億円)/陸自後方支援学校(仮称)の施設整備(51億円)/北大東島への移動式警戒管制レーダーなどの受け入れ施設整備(144億円)/ドローン対処器材の導入(102億円)=基地警備能力を高めるべく、違法ドローンの探知・識別・対処を可能とする、より能力の高いドローン対処器材を整備

(8)防衛生産基盤の強化(約1010億円)

・防衛装備品の生産基盤強化のための体制整備事業(338億円)/防衛装備移転円滑化のための基金に充てる補助金(400億円)など

(9)研究開発(約7790億円

【防衛イノベーションや画期的な装備品などを生み出す機能の抜本的強化】

・安全保障技術研究推進制度(137億円)/ブレークスルー研究(293億円)など

【スタンド・オフ防衛能力】

・新地対艦・地対地精密誘導弾の開発(418億円)/極超音速誘導弾の開発(742億円)

【HGV(極超音速滑空体)など対処能力(統合防空ミサイル防衛能力)】

・GPI(滑空段階迎撃用誘導弾)の日米共同開発(556億円)=極超音速滑空兵器に対し、滑空段階において対処するための誘導弾の日米共同開発を継続

【ドローン、スウォーム攻撃など対処能力(統合防空ミサイル防衛能力)】

・高出力マイクロ波(HPM)に関する研究(14億円)

【無人アセット防衛能力】

・UAV連携型AI駆動オフロードUGVの研究(45億円)=UAVエッジAIを搭載することにより、広大かつ悪路の多い戦場で、物資輸送、偵察、攻撃支援などを自律的に行うUGVを研究

【次期戦闘機】

・次期戦闘機の開発(2066億円)/次期戦闘機と連携する無人機の研究開発(49億円)※=Aを活用し、自律的な状況認知や飛行をはじめとする行動判断を可能とする連携無人機の構想設計を実施

【その他抑止力の強化】

・MIRAGEコンセプト(2億円)=対艦ミサイルの攻撃効果を劇的に向上させるため、エッジAIを用いて飛行経路を生成するなど、複数の誘導弾などを効果的に制御する「最適制御ミサイルシステム(MIRAGE)」のコンセプトの有効性および実現可能性を検証/PLASMAGICの研究(2億円)=EMP弾頭の出力を、理論上、従来技術の数十倍以上に向上させる可能性が見込まれるEMP弾用電源(爆縮式プラズマジェネレータ=PLASMAGIC)の仮作やデータ取得を実施

(10)AI活用の推進に係る施策

【AI活用の推進】

・海自通信基盤へのAI導入(23億円)=海自の基幹システムに対してAIを活用するための基盤を整備/UAV連携型AI駆動オフロードUGVの研究(45億円)/AI活用による教育支援機能の強化(1億円)/次期戦闘機と連携する無人機の研究開発(49億円)

(11)人的基盤の強化

【優秀な人材確保のための取り組み】

・地本の体制強化(26億円)/優秀な人材を早期に確保するため、自衛隊奨学生の採用枠を拡大(1億円)/北海道の道北・道東の一部で勤務する陸自の隊員の処遇改善/艦艇乗組員の処遇改善/陸海空自衛隊の主要司令部の隊員の処遇改善/現場部隊の電気主任技術者、警務隊の警務官などの専門的知識・技能を有する隊員の処遇改善/訓練・演習に関わる隊員や装備品などの整備員のうち特殊な勤務に従事する隊員の処遇改善/防大、防医大の学生、高等工科学校の生徒の処遇改善

【新たな生涯設計の確立】

・再就職に向けた職業訓練機会の一層の充実(9億円)/65歳に至るまでの再就職支援に向けた体制の整備(12億円)/若年定年退職者給付金の給付水準の引き上げなどの制度の見直し

【教育・研究体制の充実】

・高等工科学校の各自衛隊の共同化・男女共学化に必要な施設整備(236億円)

【女性活躍、働き方改革および生活・勤務環境改善の推進など】

・女性隊員が多く勤務する駐屯地・基地などの女性トイレに非接触型サニタリーボックスを設置(0.5億円)/臨時託児(シッターサービスの活用)の運用(2億円)/停泊艦艇業務の一部部外委託(0.9億円)

(12)衛生機能の強化

【DCS能力の強化】=戦傷者に対するダメージコントロール手術や術後管理態勢を強化するための資器材などの整備/艦艇搭載医療ガス設備の改修(3億円)

(13)女性・平和・安全保障(WPS)の推進(略)